子どもに「勉強、勉強って何度も言いたくない。」

「遊びの中で“学びの芽”を育てたい」

そんな風に感じる小学生ママパパは多いですよね。

特に今注目されているのが 「非認知能力」。

テストの点数には出にくいけれど、将来の学びや人間関係を支えるとても大切な力です。

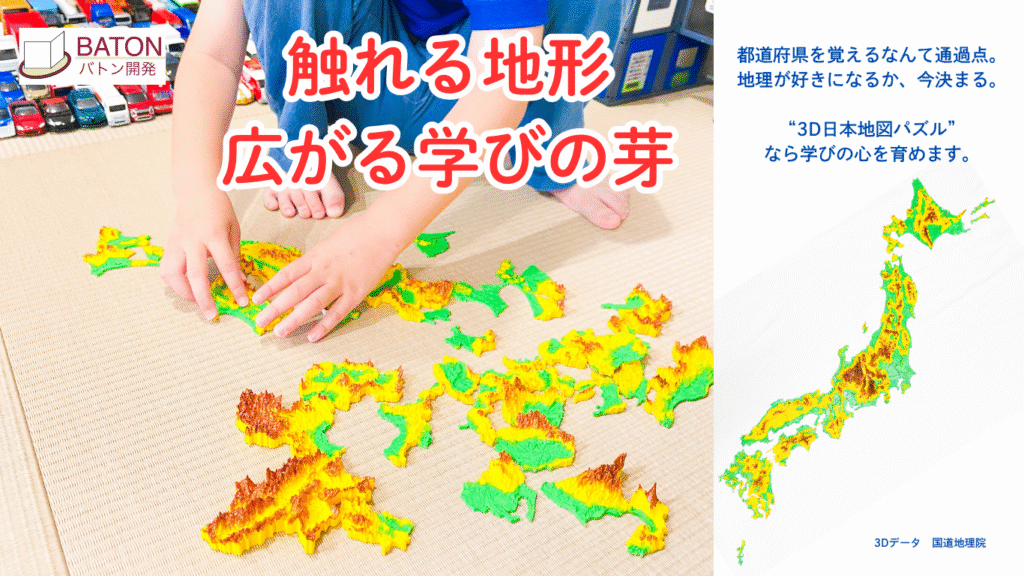

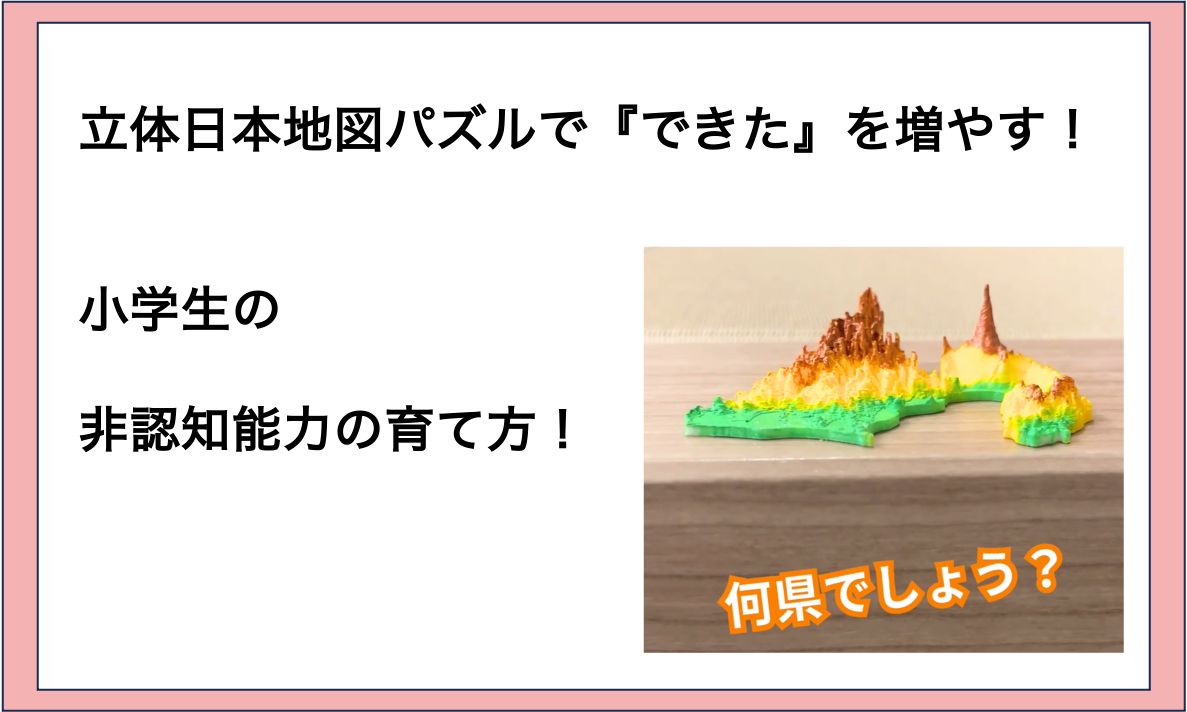

この記事では、バトン開発の「3D日本地図パズル」を例に、楽しく遊びながら「できた!」を増やし、非認知能力を育てる方法をわかりやすく解説します。

非認知能力ってなに?小学生ママパパ向けにやさしく解説

「非認知能力」と聞くと、ちょっと難しそうに感じるかもしれません。

でも簡単にいうと、「テストの点数では測れない、子どもの生きる力」のこと。

やり抜く力、集中する力、自己肯定感などがあります。

どれも子どもの未来を支える大切な能力です。

代表的な非認知能力

- やり抜く力(根気)

- 自分で考える力(問題解決力)

- 協力する力(コミュニケーション力)

- 自信や自己肯定感

これらは小学生のうちから遊びの中で自然と育てられるものです。

なぜ今大事なの?

AIやデジタルが進む時代、単純な知識よりも「考え方」「行動力」が重視されるようになっています。

そのため、小学生の早い段階で“遊び”を通じて非認知能力を育てることが将来の大きな力になるといわれています。

むしろ、遊びの中で自然と学ぶのは「小学生の早い段階」しかないかもしれません。

高学年になるほど、どんどん「お勉強」モードになってしまうかも。。

なぜ「立体日本地図パズル」が効果的なの?

数ある知育玩具の中で、日本地図パズルがなぜおすすめなのかを解説します。

「できた!」体験を積み重ねやすい

ピースをはめるごとに成功体験が積み重なり、子どもは「次もやってみたい!」という気持ちになります。

この「できた!」の繰り返しこそ、自己肯定感の土台になります。

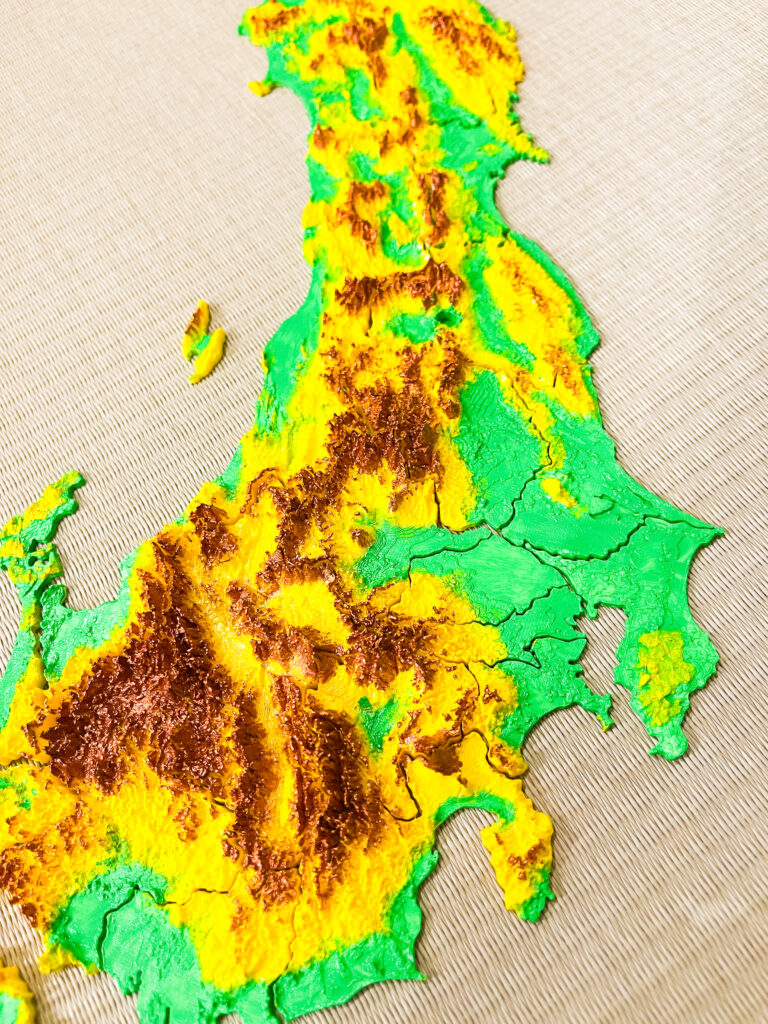

手と頭を同時に使うから記憶に残る

立体パズルは、形・色・場所を考えながら手を動かします。

そのため、ただ地図を眺めて覚えるよりもずっと地理の理解が深まりやすいんです。

親子で一緒に学べる

「ここは北海道だね」「この県に旅行したよね」など会話が生まれます。

親子のコミュニケーションが増えると、子どもは安心して挑戦できるようになります。

大人も楽しい!間違いない!

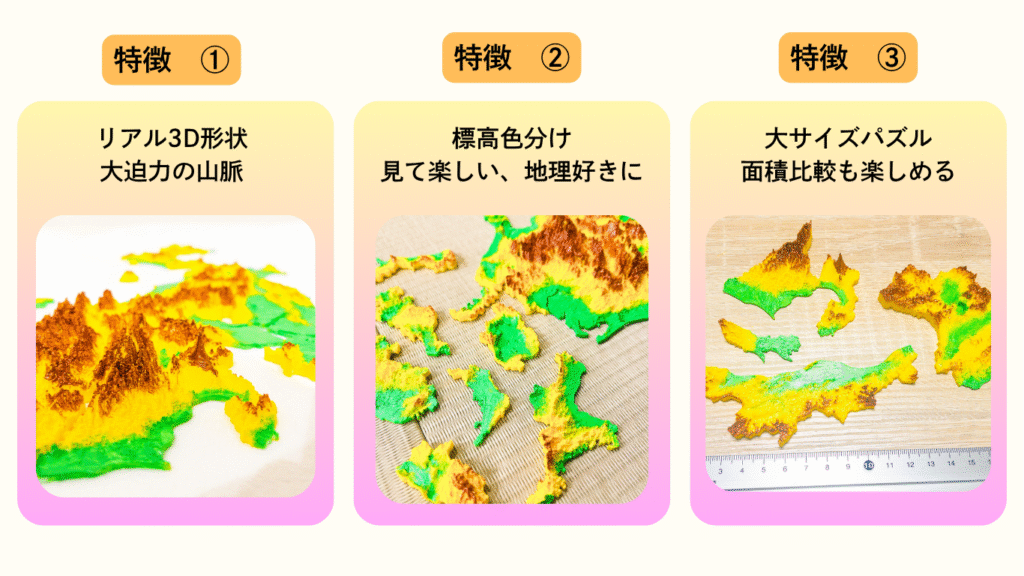

3D形状でパズルを並べた迫力は大人も見て楽しい!

勉強に直結する力も身につく

遊びながら、空間認識力・記憶力・集中力が育ちます。

将来の算数・社会科にも自然につながる力なんです。

年齢別の遊び方・育つ力の変化

小学1〜2年生

- 県の形を覚えるより「ピースをはめる」ことが中心

- 「ここに合うかな?」と試行錯誤する中で集中力・工夫する力が育つ

低学年の間はパパママと一緒にパズルとして遊ぶのもおすすめ!

小学3〜4年生

- 都道府県名を覚え始め、地名や特産品の話題とつなげやすい

- 記憶力・関連づけて考える力が伸びる

3、4年生が都道府県も理解しながら、社会の学習にもなるベストな時期かも。

小学5〜6年生

- 社会科で地理が出てくるので、教科書とリンクして理解が深まる

- 友達や家族と一緒に遊ぶことで協力する力・説明する力が育つ

このように、学年ごとに違う成長ポイントがあるのが魅力です。

商品紹介:バトン開発の「立体日本地図パズル」

バトン開発の「3D日本地図パズル」は、ただの地図のおもちゃではありません。

各都道府県を立体のピースとして組み合わせることで、遊びながら地理の感覚を体で覚えられる知育玩具です。

- 精密に作られたピースは、指先にちょうどよいサイズ感。

- 子どもが落としたり繰り返し使用しても壊れにくい、丈夫な設計。

- 片付けやすいケース付きで、ママが一番気になる「散らかり問題」も解決。

- 遊びながら「空間認識」「集中力」「やり抜く力」を自然に育てられる。

特に小学生の「社会科の入り口」にぴったりで、家庭学習の強い味方になります。

「遊んでいたら覚えていた」という声も多く、楽しく学べる日本地図パズルとして人気が広がっています。

よくある質問(Q&A)

Q1:何歳から使えますか?

→ 基本的には小学生向けですが、ピースをなくさないように気をつければ年長さんからでも楽しめます。

Q2:「どれくらいで『できた!』が増えますか?」

→ 早い子だと最初の数回で覚えてしまいます。繰り返すほどスピードが上がり、挑戦→達成のサイクルが育ちます。

Q3:一人で遊べますか?親も一緒に必要ですか?

→ 一人でも遊べますが、最初は親子で取り組むのがおすすめ。学校で都道府県を学習してきたら一人で集中できるようになります。

Q4:毎回の片付けが心配です。どう管理すれば続けやすい?

→ 付属ケースにがさっと全部収容できるように設計されています。片付けも「できた!」体験の一部に。

「片付ける」これも非認知能力ですね。

パズルは散らばりがちって思うかもしれませんが、ケースもあるので大丈夫!

Q5:本当に“非認知能力”って育つの?具体的にどんな変化が見えますか?

→ 「前よりも集中が続くようになった」「地図や旅行に興味を持つようになった」などの声が多いです。

小さな成長が積み重なって、自信や学ぶ意欲につながります。

まとめ:遊びながら「できた!」を増やすのが一番の学び

小学生にとって大切なのは、**「勉強させること」ではなく「遊びの中で学びの芽を育てること」**です。

バトン開発の「3D日本地図パズル」は、

- 遊びながら自然に非認知能力を育てられる

- 親子で楽しく学べる

- 学校の勉強にもつながる

そんな「学びと遊びの橋渡し」になる教材です。

お子さんの「できた!」を増やし、未来への力を一緒に育てていきましょう。

コメント